Dritte Phase der Forschung zu den Auswirkungen des Tiefseebergbaus beginnt

Die dritte Phase des europäischen Forschungsprojekts MiningImpact hat offiziell begonnen. Forscher aus neun Ländern untersuchen gemeinsam die ökologischen Folgen des Tiefseebergbaus – sowohl in polymetallischen Knollenfeldern als auch in Massivsulfidvorkommen am Meeresboden entlang mittelozeanischer Rücken.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Erforschung der räumlichen und zeitlichen Variabilität der Tiefseeumwelt und der genetischen Konnektivität von Arten über Tausende von Kilometern.

Wissenschaftler untersuchen außerdem, wie sich die Freisetzung giftiger Substanzen und die Zerstörung von Lebensräumen durch den Bergbau auf die Tiergemeinschaften am Meeresboden und in der Wassersäule auswirken könnten.

Basierend auf diesen Erkenntnissen zielt das Projekt darauf ab, Indikatoren für die Gesundheit von Ökosystemen zu entwickeln und Schwellenwerte für schwerwiegende Schäden zu definieren. Darüber hinaus entwickelt MiningImpact3 digitale Zwillingstechnologien als neue Werkzeuge zur Überwachung und Regulierung von Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus werden allgemeinere Fragen der Meerespolitik und der gesellschaftlichen Auswirkungen behandelt, darunter auch die Frage, wie Bergbauvorschriften in den zahlreichen internationalen Meeresabkommen verankert sind.

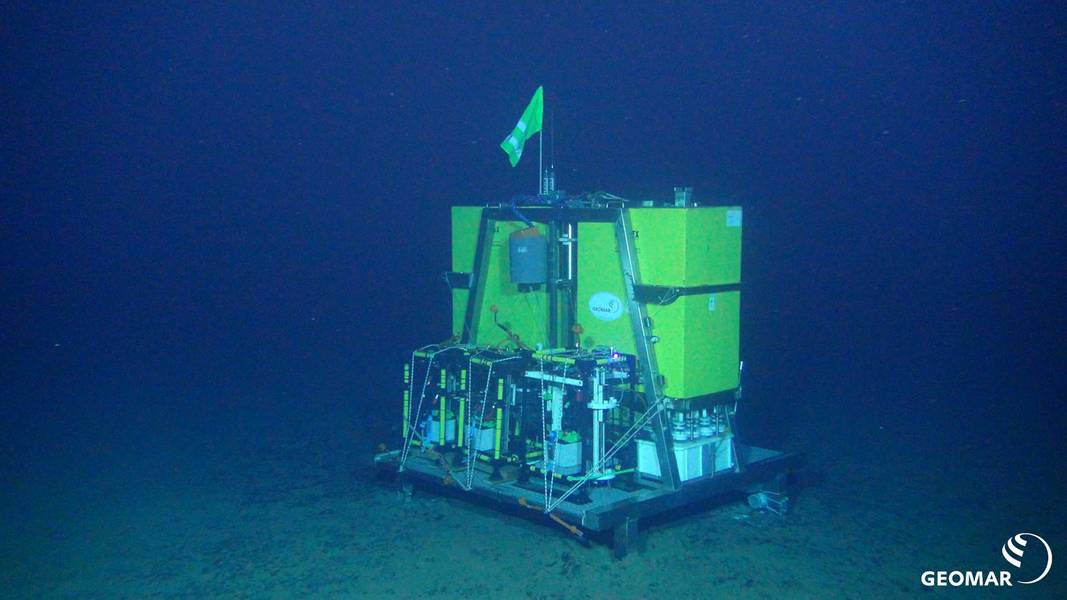

MiningImpact wird vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel koordiniert.

MiningImpact3 geht nun in die dritte Phase und wurde im Rahmen der Gemeinsamen Aktion zu den ökologischen Aspekten des Tiefseebergbaus von JPI Oceans ausgewählt. Mit einem Gesamtbudget von rund 9 Millionen Euro (10,5 Millionen US-Dollar), davon rund 5,7 Millionen Euro aus nationalen Fördermitteln, baut das Projekt auf zwei erfolgreichen Vorgängerprojekten auf.

„Diese dritte Phase wird entscheidende wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, die die internationalen Vorschriften und nationalen Gesetze zum Tiefseebergbau untermauern“, sagt Projektkoordinator Dr. Matthias Haeckel, Biogeochemiker am GEOMAR.

Wie in den ersten beiden Phasen sind Expeditionen mit dem deutschen Forschungsschiff Sonne geplant. Fünf Jahre nach dem ersten Testbergbau im industriellen Maßstab werden die Wissenschaftler zu den gestörten Standorten in der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik zurückkehren. Weitere Fahrten mit niederländischen und polnischen Forschungsschiffen zielen auf die Erforschung massiver Sulfidvorkommen am Meeresboden entlang des arktischen Mittelozeanischen Rückens.

MiningImpact3 wurde im Juli bei einer Nebenveranstaltung während der 30. Sitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) in Kingston, Jamaika, offiziell gestartet.

Ein wichtiger Beitrag zu den ISA-Verhandlungen war die Veröffentlichung des Ökotox-Berichts des Projekts. Dieser Bericht untersucht bestehende nationale und internationale Vorschriften aus verwandten Sektoren wie der Öl- und Gasförderung, der Bagger- und Grundschleppnetzfischerei und leitet daraus Empfehlungen für die Entwicklung von Umweltgrenzwerten für den Tiefseebergbau ab. Ziel ist die Festlegung wissenschaftlich fundierter Grenzwerte, die als Frühwarnsystem dienen können.

Haeckel erklärt: „Schwellenwerte zeigen in einem Ampelsystem an, wann Bergbauaktivitäten kritische Folgen für die Ökosysteme der Tiefsee haben könnten und wann Schutzmaßnahmen – oder sogar ein Betriebsstopp – erforderlich sind. Auf diese Weise unterstützt das Projekt die ISA direkt bei der Entwicklung robuster, praxistauglicher Standards für einen wirksamen Schutz der Tiefsee.“

Seit 2015 untersuchen und bewerten europäische Wissenschaftler im MiningImpact-Konsortium die Umweltauswirkungen potenzieller zukünftiger Tiefseebergbauaktivitäten. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse münden in Empfehlungen für internationale und nationale Behörden.

MiningImpact wird im Rahmen der gemeinsamen Programminitiative „Gesunde und produktive Meere und Ozeane“ (JPI Oceans) gefördert. Das Konsortium vereint die Expertise von 34 Institutionen aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal und dem Vereinigten Königreich. Die Ergebnisse sollen direkt in die laufende Arbeit der Internationalen Meeresbodenbehörde einfließen und eine evidenzbasierte Politikgestaltung unterstützen.

-168093)

-mit-dem-ROV-war-167708)

-167451)